在自然界中,蛇类的配对行为常常让人好奇。蛇之间的配对不仅关乎繁衍后代的生存需求,也涉及到它们的行为模式和生态适应性。与其他动物不同,蛇类的配对关系往往是短暂而具有一定随机性的,它们是否能够长期相处,取决于多种因素,比如性格、环境、食物来源以及栖息地的适宜性。

配对行为的短暂性

与大多数哺乳动物和鸟类不同,蛇的配对关系通常并不持久。蛇类在繁殖季节会寻找合适的伴侣进行交配,但交配行为一旦完成,双方通常会各自分开,继续独立生活。这种现象与蛇的生理结构和繁殖方式密切相关。蛇类并不需要长期照顾后代,母蛇通常会产下卵后就离开,因此它们之间的亲密关系并不持久。对于许多蛇种来说,配对的主要目的是为了基因传递而非建立长期的关系。

性格和行为差异的影响

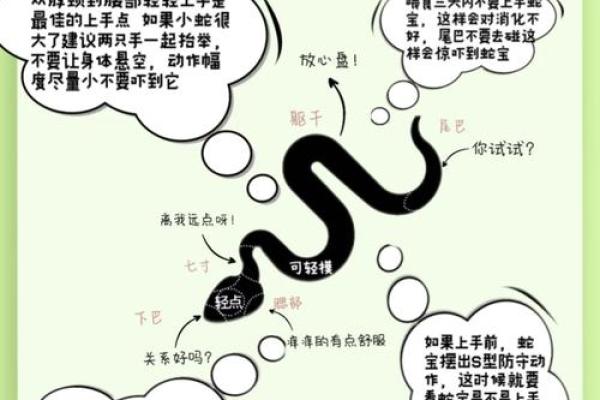

尽管蛇类的配对通常是偶尔发生的,但有些蛇种也展现出一定的群体行为。例如,一些种类的蛇会在交配季节进行集群活动,这时它们会在一个区域内聚集。对于这些蛇来说,能够相互共处的能力变得更为重要。在这种情境下,性格和行为的差异会影响它们是否能够在同一环境中长期相处。蛇类之间通常是通过身体语言和气味来沟通,若两条蛇的气味不合或性格存在冲突,它们之间可能会发生攻击行为,导致配对失败。

栖息地与资源的竞争

除了性格上的差异,栖息地的适宜性也是蛇是否能够长期相处的关键因素。蛇是领地意识较强的动物,它们会根据食物、温度以及适宜的庇护所选择栖息地。如果栖息地资源有限,蛇类之间可能会因争夺食物或栖息空间而发生冲突。例如,在一些环境恶劣的地方,蛇的生存压力较大,这时候它们对栖息地的占有欲就更强,彼此之间的竞争也更加激烈。这样的情况下,即便是曾经的配偶也难以保持长时间的和谐相处。

蛇类的配对行为和它们的生存方式息息相关。从短暂的交配到独立生活,再到栖息地的争夺,所有这些因素都决定了它们是否能够长期相处。不同的蛇种、不同的环境,以及它们之间的行为差异,共同塑造了蛇类复杂的社交模式。