佛教与道教这两大古老宗教自古以来便在中国的历史和文化中交织在一起,彼此相互影响,乃至有着难解的命运交织。从最初的传播到互相的渗透与融合,佛教和道教在许多方面都产生了深远的影响。通过对这两种信仰体系的探讨,我们可以看到,尽管它们起源不同,发展道路各异,但在中国历史的长河中,佛教和道教常常在思想、文化和信仰的层面上相互碰撞与交融,形成了一种独特的命运交织关系。

佛教传入中国的初期:挑战与融合

佛教最早传入中国大约在公元1世纪,起初,它遭遇了道教和儒家思想的强烈抵制。道教作为本土的宗教体系,拥有悠久的历史和深厚的文化根基,它与佛教在许多方面存在本质的差异。尤其是在宇宙观和神灵信仰上,道教强调“道”作为宇宙的根本力量,而佛教则传递了“无常”与“轮回”的思想。然而,佛教的传入并没有被道教完全排斥,反而随着时间的推移,两者逐渐开始互相影响与融合。

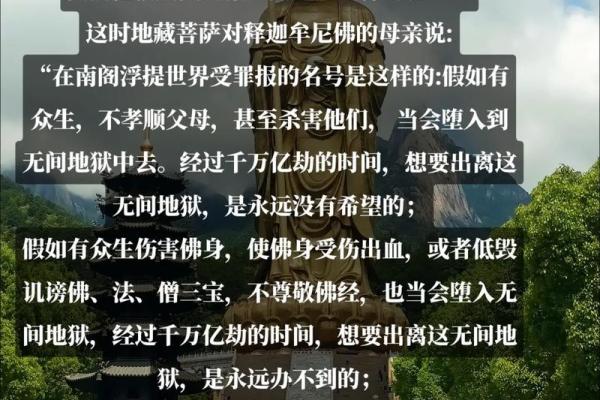

佛教的传教者在中国并未简单地将外来的教义生硬地传授给信徒,而是根据中国的文化背景与道教的理念进行了适应和调整。比如佛教的“菩萨”思想与道教的“神仙”信仰之间产生了某种相似之处,这使得佛教在传播的过程中能够得到一些道教徒的认同。此外,佛教的“涅槃”与道教的“长生不老”之道也在某种程度上构成了对话,彼此相互补充。

道教与佛教的思想互通

佛教与道教的相互影响不仅限于宗教仪式和信仰的层面,更多体现在思想和哲学的层面。道教的“无为而治”与佛教的“空”思想之间存在着一些相似性,尤其在关于世界的本质和人的生命意义的理解上,两者都提倡超越世俗欲望,寻求内心的宁静与超脱。道教的“道家无为”思想主张通过无为的方式达到一种和谐的自然状态,而佛教则通过“空”的教义来解脱众生于痛苦之中,二者在哲学理念上有着交集。

同时,道教在追求“长生不老”的过程中,也注重通过修行、冥想等方式来寻求一种与宇宙和谐的状态,这与佛教的“禅修”有着异曲同工之妙。禅宗特别强调通过静坐和冥想来达成觉悟,超越生死的束缚,这与道教的“修道”方式相得益彰。

僧道相互作用:合作与竞争

佛教僧侣和道教道士之间的关系并非全是和谐的,二者在历史上既有合作,也有竞争。尤其是在唐朝时期,佛教和道教的矛盾曾一度加剧,双方都在试图争夺更多的信众和影响力。唐代初期,佛教的兴盛一度威胁到道教的地位,导致道教开始采取一系列措施,力图抵御佛教的挑战。道教以其深厚的本土文化背景和灵活的适应性,逐步调整策略,尝试与佛教形成共存关系。

然而,在僧道的实际互动中,也有许多相互支持的例子。例如,在一些佛教寺庙和道教宫观中,两者的仪式往往交织在一起。许多道教的修行方法和佛教的禅修方法在地方的宗教实践中相互渗透,形成了某种程度的融合。这种合作与竞争的交织,使得佛教和道教在中国的宗教舞台上形成了独特的互动格局。

佛教与道教的命运交织,不仅仅体现在宗教仪式的融合,也反映在思想、文化和历史发展的方方面面。两者虽在起源上各有不同,但在中国悠久的历史中,佛教与道教的关系始终保持着复杂而微妙的互动,成为中国宗教文化独特风貌的重要组成部分。